In Deutschland werden jedes Jahr rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Dabei sind mit einem Anteil von zusammen 24 % der Handel und die Außer-Haus-Verpflegung für 2,7 Millionen Tonnen weggeworfener Lebensmittel verantwortlich 1. Um diese Verschwendung zu bekämpfen, wurde 2015 die App Too Good To Go (TGTG) ins Leben gerufen. Die Plattform ermöglicht es Lebensmittelproduzenten, ihre überschüssigen Lebensmittel zu vergünstigten Preisen an Privatpersonen zu verkaufen. Doch was motiviert die Unternehmen wirklich zur Teilnahme an TGTG? Sind es hauptsächlich Nachhaltigkeitsaspekte, oder spielen in der heutigen Zeit des Greenwashing auch wirtschaftliche und imagefördernde Faktoren eine größere Rolle? Im Rahmen einer Untersuchung haben wir uns die Beweggründe von Lebensmittelproduzenten zur Teilnahme an Too Good To Go genauer angeschaut.

Hintergrund und Relevanz des Themas

TGTG ist mittlerweile in 17 Ländern vertreten und hat über 85 Millionen Nutzer weltweit. Das Ziel ist, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Die App wird von vielen Nutzern positiv wahrgenommen, vor allem wegen des Versprechens der Nachhaltigkeit. TGTG wirbt mit dem Thema Lebensmittelverschwendung, Rettung von Lebensmitteln und dem positiven Impact beim Kauf einer Überraschungstüte 2. Studien zeigen aber, dass neben dem Nachhaltigkeitsgedanken auch finanzielle Vorteile eine Rolle spielen. Viele Verbraucher suchen dementsprechend nach Produkten, die hochwertig und günstig sind 3 4 5 6. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass einzelne Unternehmen, die an TGTG teilnehmen, es aus ökonomischen Gründen tun 7.

Wenn man sich außerdem anschaut, dass die Verträge von TGTG keine Nachhaltigkeitsvorgaben enthalten, also keine Kontrolle der Lieferketten oder Produktionsstandards stattfindet 8, und TGTG mit Botschaften wie „Gut fürs Geschäft, noch besser für den Planeten“ oder „Steigere deine Umsätze mit Too Good To Go.“ auf der Webseite wirbt 9, besteht die Gefahr, dass Unternehmen die Plattform ausnutzen. So könnten Unternehmen leichter in die Überproduktion gehen, um bis zur Schließung volle Regale zu haben oder sie stellen minderwertigere Produkte speziell für den Verkauf auf TGTG her. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil immer mehr Unternehmen Greenwashing betreiben 10 11 12 und ähnliche Praktiken beispielsweise in Outlet-Geschäften schon durchgeführt werden 13 14 15.

Herangehensweise und Ziel der Untersuchung

Im Rahmen dieser Untersuchung wollen wir mit Hilfe von qualitativen Interviews die Motivation von Unternehmen, die an TGTG teilnehmen, herausfinden, kritisch hinterfragen und daraus theoretische sowie praktische Implikationen ableiten.

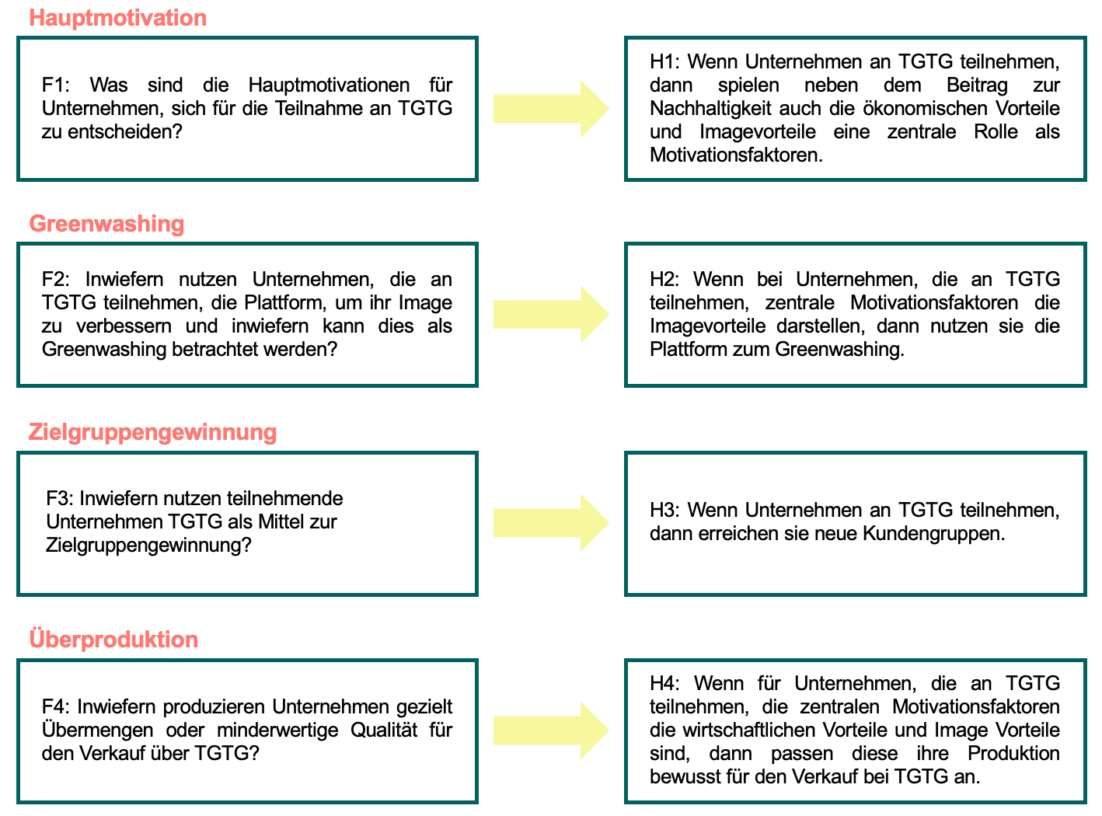

Dafür wurden zunächst vier zentrale Forschungsfragen formuliert, welche im nächsten Schritt aufbauend auf theoretischen Erkenntnissen zu Hypothesen formuliert wurden. Dabei handelt es sich bei den Hypothesen nicht um statistische Hypothesen, sondern sie dienen eher zur Orientierung.

Es wurden die folgenden vier Forschungsfragen sowie Hypothesen formuliert:

Um die Forschungsfragen und die abgeleiteten Hypothesen zu untersuchen, haben wir qualitative Telefoninterviews und eine ergänzende Online-Befragung durchgeführt. Die Untersuchung ist dabei eine Querschnittstudie. Die Interviews wurden nach Mayrings qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Ergebnisse der Untersuchung

Insgesamt haben sich von 112 kontaktierten Unternehmen 14 für ein Interview bereit erklärt. Zehn davon wurden telefonisch durchgeführt und vier weitere haben den Online-Fragebogen ausgefüllt. Die Unternehmen, die wir befragt haben, kommen aus unterschiedlichen Branchen. Die Unternehmen nehmen bereits unterschiedlich lange teil und haben eine sehr unterschiedlich große Menge an Überraschungstüten verkauft. Außerdem sind von den 14 Interviewpartnern 13 Unternehmen bei TGTG aktiv gelistet. Ein weiteres Unternehmen hat sich bewusst dagegen entschieden.

Folgende Erkenntnisse konnten aus den Interviews gewonnen werden:

Nachhaltigkeit: Die Mehrheit der Unternehmen nennt Nachhaltigkeit als Hauptmotivationsfaktor. Die wirtschaftlichen Vorteile sowie die Imagevorteile stellen dabei zwar auch relevante Gründe für die Teilnahme an TGTG dar, jedoch können sie nicht als zentrale Motivationsfaktoren betrachtet werden.

Greenwashing: Es konnte kein Hinweis auf Greenwashing bei den befragten Unternehmen gefunden werden.

Zielgruppengewinnung: TGTG kann als zusätzliche Marketing- und Verkaufsplattform genutzt werden. Mit Hilfe von TGTG können die Unternehmen zudem ihre Reichweite erhöhen und neue Kundengruppen erreichen.

Überproduktion: Kaum ein Unternehmen produziert speziell für den Verkauf auf TGTG.

Weiterhin konnte im Rahmen der Interviews ergänzend die Erkenntnis gewonnen werden, dass einige der befragten Unternehmen neben TGTG auch weitere Initiativen betreiben, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Kritik an den Intentionen von TGTG sowie dem Aufbau der Plattform besteht. So wird TGTG teils als Kommerzplattform angesehen, statt zur Förderung der Nachhaltigkeit. Ebenso stößt die fehlende Möglichkeit auf Bewertungen zu reagieren, bei den Unternehmen auf Missverständnis. Letztlich konnte ein Teil der Befragten Lieblingsprodukte bzw. -produktgruppen bei ihren TGTG-Kunden identifizieren.

Implikationen für Theorie und Praxis

Die Untersuchung zeigt, dass sowohl große als auch kleine Unternehmen von der Teilnahme an TGTG profitieren können, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Große Unternehmen könnten durch Skaleneffekte größere Umsatzsteigerungen erzielen. Zudem zeigt sich, dass Alternativen zu TGTG, wie die Weitergabe von Resten an die Tiermast oder die Abgabe an Tafeln, möglicherweise effektiver in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sein könnten. Diese Erkenntnisse bieten eine Grundlage für weitere Forschung zur Motivation und den Auswirkungen der Teilnahme von Unternehmen an Food-Sharing-Programmen.

Die Untersuchung legt zudem nahe, dass TGTG mehr Transparenz über die Verwendung der Gebühren bieten sollte, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu stärken. Ebenso sollten klare Vorgaben für die Angebote in den Überraschungstüten erstellt und durch Kontrollmechanismen überprüft werden, um eine bewusste Überproduktion zu vermeiden. Unternehmen könnten ihre Angebote an die beliebtesten Produkte anpassen, sollten dabei jedoch die Nachhaltigkeitsziele von TGTG nicht aus den Augen verlieren.

In mehreren Gesprächen wurde genannt, dass TGTG mit dem Einsatz von Vertrieblern arbeitet und durchaus daran interessiert ist die Menge der verkauften Tüten zu steigern. Das zeigt, dass die Forschung sich nicht nur auf die teilnehmenden Unternehmen sowie Kunden fokussieren sollte, sondern auch auf das Unternehmen und die Intentionen selbst. TGTG sollte außerdem mehr Transparenz über die Verwendung der Gebühren bieten, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu stärken.

Fazit und Ausblick

Die Untersuchung zeigt, dass Unternehmen vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit an TGTG teilnehmen. Auch ökonomische und imagefördernde Faktoren spielen eine Rolle, sind aber nicht so wichtig, wie angenommen. Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Beweggründe von Unternehmen und bieten eine Grundlage für weitere Forschung. Langfristig könnte eine erweiterte Untersuchung mit einem größeren Datensatz differenziertere Ergebnisse liefern und dabei helfen die allgemeine Motivation zur Teilnahme an Food-Sharing-Programmen besser zu verstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass TGTG eine sinnvolle Plattform zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung darstellt, die sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile bietet. Unternehmen sollten jedoch sicherstellen, dass ihre Teilnahme an TGTG tatsächlich zu nachhaltigen Praktiken beiträgt und nicht nur als Marketinginstrument genutzt wird.

Autorinnen: Marieke Leidner und Daria Nasimzada

Quellen:

- vgl. Lebensmittelabfälle in Deutschland: Aktuelle Zahlen zur Höhe der Lebensmittelabfälle nach Sektoren: in: BMEL, o. D., https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/studie-lebensmittelabfaelle-deutschland.html (abgerufen am 29.04.2024). ↩︎

- vgl. Too Good To Go | Rette Lebensmittel vor der Verschwendung: in: Too Good To Go, o. D., https://www.toogoodtogo.com/de/user (abgerufen am 11.05.2024). ↩︎

- vgl. Graham-Rowe, Ella/Donna C. Jessop/Paul Sparks: Identifying motivations and barriers to minimising household food waste, in: Resources, Conservation And Recycling, Bd. 84, 01.03.2014, doi:10.1016/j.resconrec.2013.12.005. ↩︎

- vgl. Kogler, Marlies: Motive zur Teilnahme an der Foodsharing Initiative Too Good To Go – Masterarbeit 2022.pdf, Masterarbeit, Universität für Bodenkultur Wien, 2022. ↩︎

- vgl. Quested, T.E./E. Marsh/D. Stunell/A.D. Parry: Spaghetti soup: The complex world of food waste behaviours, in: Resources, Conservation And Recycling, Bd. 79, 01.10.2013, doi:10.1016/j.resconrec.2013.04.011. ↩︎

- vgl. Schanes, Karin/Sigrid Stagl: Food waste fighters: What motivates people to engage in food sharing?, in: Journal Of Cleaner Production, Bd. 211, 01.02.2019, doi:10.1016/j.jclepro.2018.11.162. ↩︎

- vgl. Rau, Johanna/Johan Högberg: Sharing as an Antidote to Food Waste: Understanding Food Rescuing Apps and Their Users, Masterarbeit, University of Gothenburg, 2021. ↩︎

- vgl. Protzen, P., Rehbock, L. & Scholz, A. (2021, 4. Januar). Lebensmittelverschwendung: Warum die App Too Good to Go kaum hilft. Süddeutsche.de. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/too-good-to-go-lebensmittelverschwendung-1.5163799 (abgerufen am 11.05.2024) ↩︎

- Too Good To Go | verkaufe deinen Lebensmittelüberschuss. (o. D.). Too Good To Go. Abgerufen am 11. Mai 2024, von https://www.toogoodtogo.com/de/business ↩︎

- The Harris Poll & Google Cloud. (o. D.). CEOs are Ready to Fund a Sustainable Transformation. Abgerufen am 22. Mai 2024, von https://services.google.com/fh/files/misc/google_cloud_cxo_sustainability_survey_final.pdf ↩︎

- RepRisk | On the rise: navigating the wave of greenwashing and social washing. (o. D.). Abgerufen am 12. Mai 2024, von https://www.reprisk.com/news-research/reports/on-the-rise-navigating-the-wave-of-greenwashing-and-social-washing ↩︎

- Delmas, M. A. & Burbano, V. C. (2011). The Drivers of Greenwashing. California Management Review, 54(1), 64–87. https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64 ↩︎

- Bakkenbüll, A. (2022, 30. Mai). Outlet-Center: Oft schlechtere Qualität als im Fachhandel. In NDR.de – Ratgeber – Verbraucher. NDR. https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Outlet-Center-Oft-schlechtere-Qualitaet-als-im-Geschaeft,outlet252.html ↩︎

- Bertram, I. & Lindlahr, N. (2017, 6. Juli). DIE OUTLET-LÜGE – Outlet-Ware auf dem Prüfstand (Doku WDR 05.07.2017) HD [Video]. YouTube. Abgerufen am 11. Mai 2024, von https://www.youtube.com/watch?v=WAl-4yoOyAA ↩︎

- Grassl, T. (2017, 7. April). Outlet-Center: Woher kommt die Ware. FOCUS Online. https://www.focus.de/finanzen/news/mode-fuer-den-outlet-boom-zweite-wahl-und-extra-produziert-woher-die-ware-im-outlet-center-kommt_id_6905781.html ↩︎